“전기 먹는 하마 AI칩 안녕” 전력은 낮추고 속도는 올린 신기술 등장

댓글 0

·

저장 0

·

편집: 이도윤 기자

발행: 2025.07.02 10:22

기사 3줄 요약

- 1 UNIST, 저전력 초고속 AI 반도체 신소재 세계 최초 개발

- 2 기존 반도체 한계 넘은 ‘교자성체’ 소자 상용화 길 열어

- 3 한국형 DARPA 프로젝트 지원, 차세대 반도체 혁신 기대

최근 UNIST(울산과학기술원) 교수팀이 AI 반도체 분야에 큰 획을 긋는 연구 결과를 발표했습니다. 기존 반도체의 한계를 뛰어넘는 새로운 소재를 개발해, 전기는 훨씬 덜 쓰면서 속도는 더 빠른 AI 반도체 시대를 열 가능성을 제시한 것입니다.

이번 연구는 전 세계에서 아무도 성공하지 못했던 새로운 방식의 메모리 소자를 처음으로 구현했다는 점에서 큰 의미가 있습니다. 이 기술이 상용화되면 우리가 매일 쓰는 스마트폰부터 거대한 데이터센터까지, AI가 필요한 모든 기기의 성능이 비약적으로 향상될 수 있습니다.

지금 AI 반도체는 뭐가 문제인데?

현재 널리 쓰이는 MRAM이라는 메모리는 인공지능에 적합하지만 몇 가지 뚜렷한 단점이 있었습니다. 전자의 ‘스핀’이라는 특성을 이용해 정보를 저장하는데, 이 스핀의 방향을 바꾸는 데 에너지가 많이 들고 속도도 느렸습니다. 마치 무거운 갑옷을 입고 달리는 것과 같았습니다. 게다가 주변에 자석이라도 있으면 정보가 쉽게 손상되는 등 외부 환경에도 취약했습니다. 이런 문제들 때문에 더 빠르고 효율적인 AI를 만드는 데 한계가 있었습니다.교자성체? 그게 뭔데?

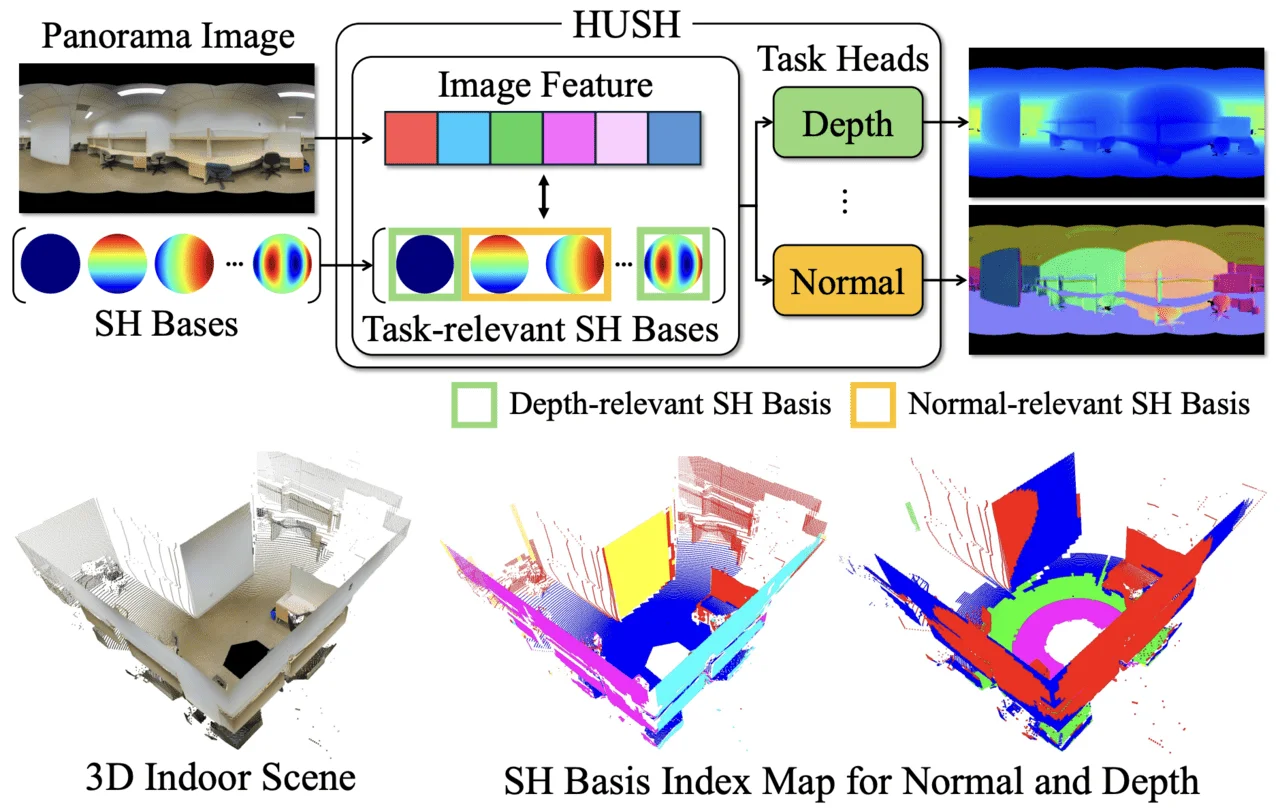

연구팀은 이런 문제를 해결하기 위해 ‘교자성체’라는 새로운 물질에 주목했습니다. 산화루테늄(RuO₂)이라는 물질을 이용해 만든 이 교자성체는 기존 물질처럼 정보를 안정적으로 저장하면서도, 외부 자기장에 거의 영향을 받지 않습니다. 가장 큰 장점은 바로 속도와 전력 효율입니다. 무거운 갑옷을 벗어던지고 가볍고 튼튼한 운동복으로 갈아입은 것처럼, 훨씬 적은 에너지로 매우 빠르게 스위칭(정보 전환)이 가능합니다. 연구팀은 머리카락보다 훨씬 얇은 막을 원자 단위로 정밀하게 쌓아 올리는 고난도 기술로 이 교자성체 소자를 만드는 데 성공했습니다. 그리고 실제로 이 소자가 메모리로 작동할 수 있다는 사실을 실험으로 증명했습니다.그래서 이게 왜 대단한 건데?

이번 연구는 교자성체라는 미지의 영역에 과감히 도전해 1년도 안 되는 짧은 기간에 이뤄낸 성과입니다. 이러한 성과 뒤에는 실패 가능성이 높은 연구를 과감하게 지원하는 ‘한계도전 R&D 프로젝트’가 있었습니다. 이 기술은 단순히 실험실의 성공으로 그치지 않을 전망입니다. 저전력, 초고속이라는 특징 덕분에 앞으로 AI 반도체 산업의 판도를 바꿀 ‘게임 체인저’가 될 수 있습니다. 연구팀은 여기서 멈추지 않고 성능을 더욱 개선하기 위한 후속 연구를 계속 이어갈 계획입니다. (사진 출처: UNIST)

편집자:

이도윤 기자

제보·문의:

aipick@aipick.kr

부키와 모키의 티격태격

찬/반 투표

총 투표수: 0AI 반도체 신기술, 한국이 주도할까?

가능하다

0%

0명이 투표했어요

불가능하다

0%

0명이 투표했어요

댓글 0개

관련 기사

최신 기사